兵强马壮指的什么生肖(秦汉之前哪一座城市称得上兵强马壮)

当下的中国第一大都市,毫无疑问是上海。整个近现代史上,由于上海的影响力是如此巨大,全国众多城镇,都喜欢把自己叫做”小上海”,譬如山东威海、江苏无锡、安徽芜湖等等,甚至海峡对岸的台北重庆南路,早在1895年之前,就因繁华而被称作小上海。一些世界性的大城市,如香港、新加坡,也在很多时期被当做与上海相比拟的对象。

那么问题来了:秦汉之前的中国,那个时代的哪一个城市,可以比拟今天的上海呢?

咸阳,是秦国之都,兵强马壮,但都市并不繁华,俨然一座冷冰冰的兵营,而秦王就是这座兵营的司令官,如此而已。

中原一带,洛阳、邯郸、大梁和新郑,这些城市位于四方交易之集中所在,确实有先天优势。只是苦于这个时代,叫做:战国!频繁的战乱,使这四座城市,终究未能更进一步。

燕国的蓟又如何呢?位于北国的这座城市,在当下自然了不起,可在那个时代,不免荒远冷僻。

至于楚国的郢都,固然是超级大国的首都,却不免地广人稀,就像司马迁说的那样,那个时候,南方没有冻饿而死的人,却也没有富有千金的豪门。

像上海这样具备国际大都市地位的商业城市,其实在那个时代,唯有一处可以相比拟,那便是齐国之都临淄。

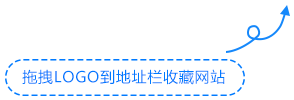

当时的临淄怎么样?苏秦曾这样讲过,临淄,单讲人口户籍,全城就有七万户——妥妥的战国人口最多城市——每户不少于三个男子,三七二十一万,用不着征集远处县邑的兵源,光是临淄的士兵本来就超过二十万。

更重要的,是临淄的富裕殷实,因为富裕,临淄的居民很少有终日劳作的时候,更多的是吹竽鼓瑟、弹琴击筑、斗鸡走狗、下棋踢球——而这样一种娱乐活动,在西部和中原的大多数诸侯国,是只有王侯将相才有条件可以享受的。

而在临淄街头,车子拥挤得车轴互相撞击,人多得肩膀相互磨擦,把衣襟连接起来,可以形成围幔,举起衣袖,可以成为遮幕,大家挥洒的汗水,就象下雨一样——这当然有些文学夸张,但主体依旧是事实,即临淄具备大都市的主要特征:商业繁荣,所以人口聚集度超高。

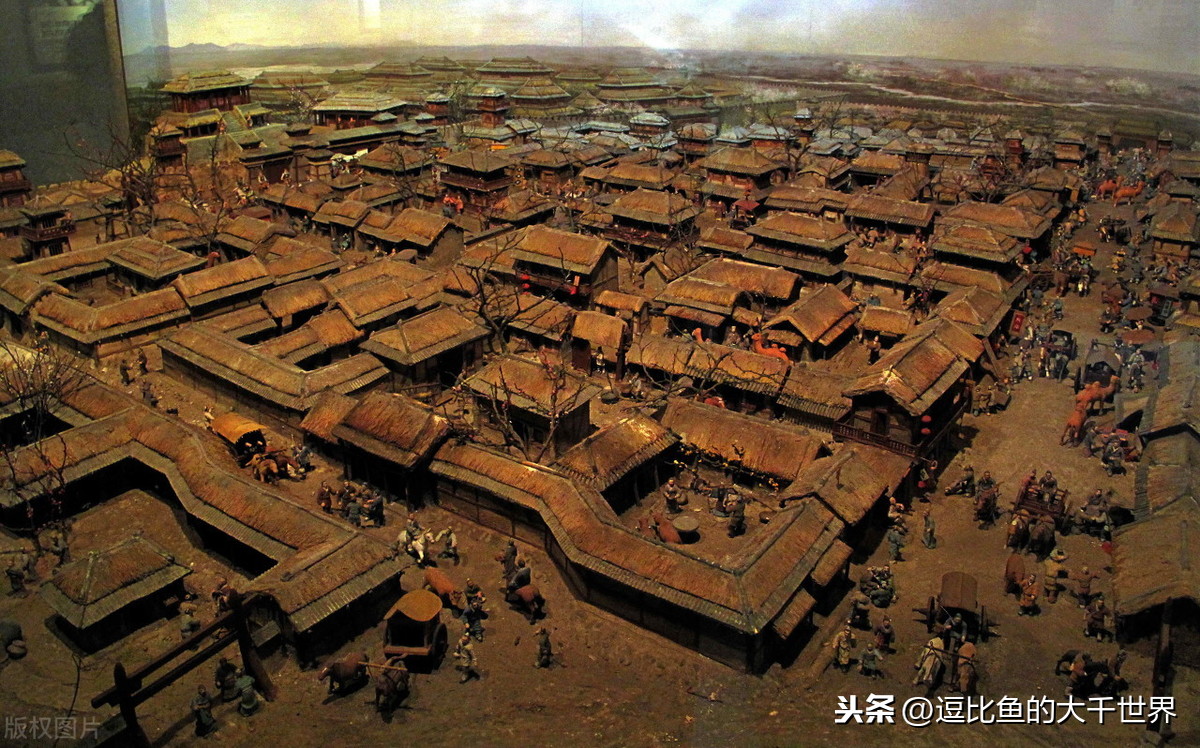

也正因为城市如此繁荣,史上所谓的百家争鸣,其实就发生在临淄。位于临淄城稷门附近的稷下学宫,被称为世界上第一所官方主办、私家主持的高等学府。儒家学派的两位大拿,前有孟子,后有荀子,先后在此大放光彩。此外,道、法、名、兵、阴阳诸家,也在此取得巅峰成就。如环渊,在这里整理出了《老子》;孙膑著《孙膑兵法》;邹衍,则在此大谈他的阴阳五行说。这些那个时代的言说者,影响力其实早已超越了稷下学宫,广至九州,时则千古。以至于千年之后的宋朝,司马光仍对此念念不忘,纵笔写下《稷下赋》一篇,云:”齐王乐五帝之遐风,嘉三王之茂烈;致千里之奇士,总百家之伟说。”

而这样一种多元文化的存在,也就难以像秦国那样举国上下,全部一个声音、一种步伐,更难以训练成唯以屠杀为能的秦国式军团——事实上,那种唯以杀人为能的模式,往往也只出现较为落后野蛮的区域,如马其顿相对于雅典,如普鲁士相对于奥地利,如匈奴相对于汉,如蒙古相对于宋。

正是在临淄这样的城市,后来至汉代又出现了一位叫做刀间的商人,他特意选取一些比较聪明却地位低下的奴虏,让他们做自己的代理商,在全国范围内,逐渔盐商贾之利,更与各个地方的官员、军方人士来往,即所谓:连车骑、交守相,由此带来的是极大的利润,司马迁说他富有到拥有家财数千万,所以全天下人都羡慕他,甚至说出来,与其出外求取官爵,还不如去做刀间的奴虏(其实就是代理商)。

而临淄的商人,又岂止刀间一人,见诸史册的,还有那些齐国田姓的种种,他们当初可以说是齐国的国姓,但是齐国虽然灭亡了,他们却依旧能靠做生意成为汉朝的富商大贾,知命者如田啬、田兰,当然汉朝皇帝最终对他们不放心,便将这些临淄人,全部请到了关中居住。

当然,那个时代的临淄人,之所以如此富裕,更是因为他们不光赚齐国的钱,更赚天下诸侯的钱,更赚海外的钱。

首先是海运,临淄虽然不是一个港口城市,但毕竟地理位置紧挨渤海和黄海两大海域,出海便是朝鲜与日本,所以临淄人很早就做起了与这两国的买卖,出口的物品,主要是齐国的丝织品,进口的则是朝鲜带花纹的兽皮,甚至还有说齐国开辟了一整条”东方海上丝绸之路”,最远处可达东南亚。

其次便是专卖制度的建立。早在春秋管仲那个时代,齐国便已经把丰富的海盐资源提升为重要的战略物资,采取国家专营制度,允许百姓制盐,但是随后所有的买卖事宜全部交给国家来负责——这也就是说,西方诸侯国每用一分盐,齐国便赚一份收入,由此带来的结果,不但是齐国的国库充盈(不必像秦国那样拼命压榨百姓收税),还可以通过经济制裁的手段,让一些国家乖乖听话。

更高级的做法,则是齐国利用商贸,将一批诸侯国变为自己的拥趸。譬如说,鲁国和梁国,善于织绨(一种丝织品),齐国国君便引领时尚,带头穿绨做的衣服,一时之间国人纷纷效仿,鲁梁两国的绨登时成为畅销品,于是鲁梁百姓放弃种田,一门心思制绨卖给齐国人,粮食供不应求,他们只能到齐国买粮食。最终结果便是鲁梁百姓以齐为上,两个小国顺其自然成了齐国的小弟。

同样的操作模式,也被用来对付莱国和莒国。这两国都多山林,齐国当时在庄山开采铜矿,而后铸造铜币,这就需要大量木柴用于燃烧。齐国便有意全部从莱国和莒国进口木柴,这两国的柴价迅速上升。莱、莒百姓发现砍柴火这样的劳作收入居然比辛辛苦苦种田还高,自然就纷纷荒废了农田,上山砍柴。而在这个时候,齐国便不再铸铜,全力发展农耕业。等到莱、莒砍来的木柴无人收购,粮食产量却严重不足,饥荒之下的两国,便只能向齐国求救。于是莱、莒,也做了齐的小弟。

正是在这样的操作模式下,齐国不费一兵一卒,便很顺利地成为东方的盟主。而且,齐国的胜利,并非军事上的屠戮和领土上的吞并,他的这种胜利,显然是一种商业上的成功。也正是因为这样一种治国理念,临淄,在数百年中便成了中国第一大都市,而且在这漫长岁月中,始终不见刀兵——漫长的春秋战国时代,临淄仅有两次破城,一是燕国乐毅入齐之战,一是最后的秦兵到来。