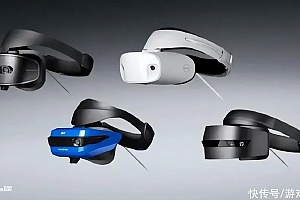

智能手机之后的下一块屏幕,到底会是什么?

AR隐形眼镜?可做到随时随地在眼球上完成图像计算,在直径不到2cm的镜片上,集成了图像处理芯片、显示控制和无线通信系统等。

AR眼镜的无线设计参考也来了,智能手机和AR眼镜之间可以对计算负载进行分配,二者的融合将会更为丝滑,不免让人对消费级AR眼镜抱有更多期待。

另一边,ARMforPC 也逐渐成为行业共识。ARM架构的低功耗、低耗电优势被移植到PC端,从而打破移动PC“苦续航久矣”的局面。

不管是当下火热的元宇宙领域,还是上一代移动计算平台,似乎不约而同地向着一个趋势发展——

移动性高、低功耗、长续航,还希望兼顾高性能。

而这些特性,不正是智能手机所具备的?同时也是它在十几年内成为主流移动计算平台的最重要原因。

不知道什么时候开始,智能手机已经不是各种移动计算平台当中的唯一主角了——至少从技术底层涌动的潮水来看,已经再明显不过。新型移动计算平台基于过往的升维和融合

我们确实已经来到移动计算发展的新节点。

从定义来看,移动计算的范畴覆盖了可移动设备各类型数据的产生、分享、显示等全链条过程,其中的数据可能来源于人机交互,也可能来自于设备感知等层面。

当下最普及的移动计算平台非手机这一形态莫属。

如今随着5G和AI技术普及,人机交互进一步革新,设备感知形式也逐渐发生变化,并进一步催生出新型移动计算形态,如XR硬件、传统PC更新。

首先来看 5G,无论移动计算的平台形态如何迭代,通信技术都是不可或缺的一环,甚至会对网络连接提出更高质量要求。

回望过去从2G、3G再到4G的发展,其实都聚焦于手机这一载体的应用拓展。而来到5G,这种趋势已悄然发生了变化。

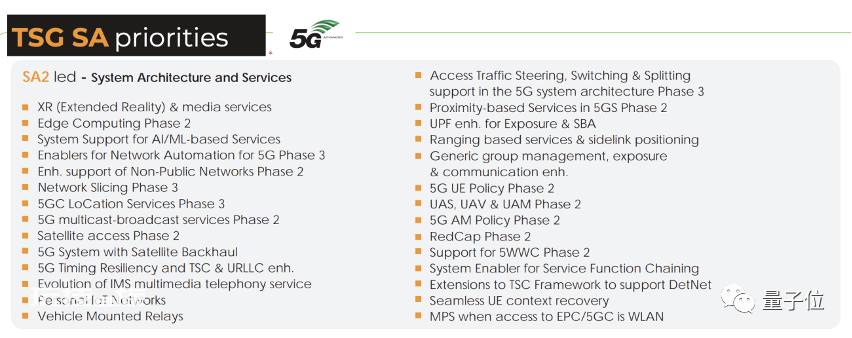

标准制定组织3GPP最新释出的5G功能,应用场景不仅仅局限于手机,而是更加多元化。

而底层AI能力,则是驱动移动计算发展的另一大因素,能保证移动设备在有限算力和电源的条件下,具备足够的数据处理能力,以应对多元化的场景,比如游戏、娱乐、拍照等与我们生活息息相关的功能。

在智能化、数字化的当下,AI无疑成为了各大平台厂商、芯片供应商争相竞逐的对象。

于是,移动计算随着5G和AI的自然拓展和迁移,并催生了具有更新、更好体验的全新平台,也就变得顺理成章了。