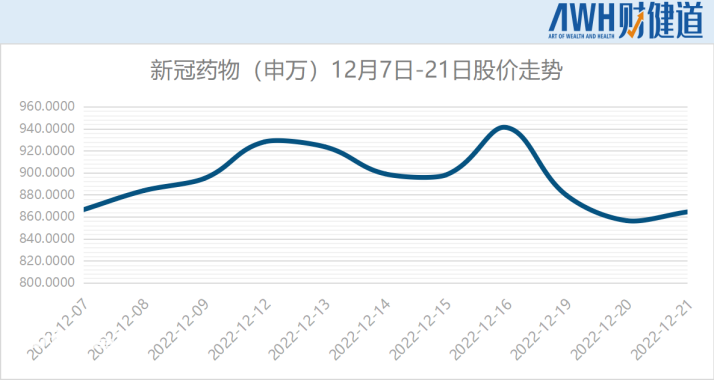

自12月7日“新十条”发布以来,新冠药物股出现了“过山车”式的波动。

12月7日-12月12日,四个交易日内,新冠药物股涨幅达10.72%。12月13日-12月14日则急转直下,出现了“两连阴”,两日下跌3.14%。12月15日-12月16日,在向上拉升4.70%后,12月19日又大跌6.55%,12月20日-12月21日则再次下探,跌幅分别为2.63%。

新冠药物股出现此波大起大落的行情,究竟是何原因?

01从暴涨到分化,新冠特效药怎么不香了?

12月7日,国务院联防联控机制综合组发布了优化落实新冠肺炎疫情防控“新十条”。其中对于隔离方式的优化调整,明确指出“感染者要科学分类收治,具备居家隔离条件的无症状感染者和轻型病例一般采取居家隔离,也可自愿选择集中隔离收治。”

同时,“新十条”明确指出:“要保障群众基本购药需求。各地药店要正常运营,不得随意关停;不得限制群众线上线下购买退热、止咳、抗病毒、治感冒等非处方药物。”

尽管国家卫健委医疗应急司司长郭燕红在发布会上进行提示:没有必要去囤积和抢购药物,无论是在销售网点还是在医疗机构,相关治疗药物是充足的。不过,若按广州11月30日迈出全国“解封”第一步计算,12月7日才刚刚过了一周而已,公众对新冠病毒“强传播、低重症”的认知仍未深化,认知偏差仍在。

结合12月初,多地对药店购买“四类药品”的规定进行调整。例如北京市市场监管局宣布自12月3日起,市民通过互联网平台或本市药店购买退热、止咳、抗感染、治疗咽干咽痛等“四类药品”不再需要实名登记信息。

多项因素结合之下,居民们购买新冠药物的需求被释放,无论线下药店亦或电商平台一度出现布洛芬、连花清瘟等药物“一药难求”的现象。

这也是自12月7日起新冠药物迎来一波涨势的源头所在。

随后,12月12日,国务院联防联控机制发布《关于做好新冠肺炎互联网医疗服务的通知》 (下称“《通知》”) 。其中明确指出“放开针对新冠症状患者互联网首诊,明确符合《新冠病毒感染者居家治疗指南》居家的患者可在线开具治疗新冠肺炎相关症状处方,鼓励委托符合条件的第三方将药品配送到患者家中。”

这无疑又为涨势凶猛的新冠药物股添了“一把火”,当天3.72%的涨幅,亦是自11月18日以来新冠药物股的最高涨幅。

大潮退去方知谁在裸泳。由于前期资金炒作过于凶猛,一则消息的出现,则直接遏制了新冠药物股的涨势。

12月13日晚间,1药网 (YI.US) 旗下互联网医院开始预售新冠口服抗病毒药物Paxlovid (奈玛特韦/利托那韦片) 的消息不胫而走。随后,印度的新冠仿制药通过各种“代购”渠道出现在社交媒体上,并一度涨价缺货。

这直接导致新冠药物股出现12月14日出现了“两级分化”态势。

大量资金被新冠特效药标的吸引,反观中药、熊去氧胆酸、抗原等等相关概念股则明显下跌。

以新华制药为例,12月14日,在新冠药物股整体下跌2.66%的背景下,新华制药 (000756.SZ) 股价大涨。截至收盘,新华制药上涨10.01%,收盘价为43.43元,收盘价创历史新高。

此前新华制药和真实生物签署《战略合作协议》,真实生物同意新华制药为其拥有的阿兹夫定等产品在中国及经双方同意的其他国家的产品生产商和经销商。

作为国产新冠口服药阿兹夫定独家商业化合作方的复星医药 (600196.SH) ,涨幅为3.32%。

子公司新乡制药为阿兹夫定原料药的生产企业的拓新药业 (301089.SZ) ,当日股价上涨5.94%。

阿兹夫定生产厂商北京协和药厂的重要客户奥翔药业 (603229.SH) 涨停。

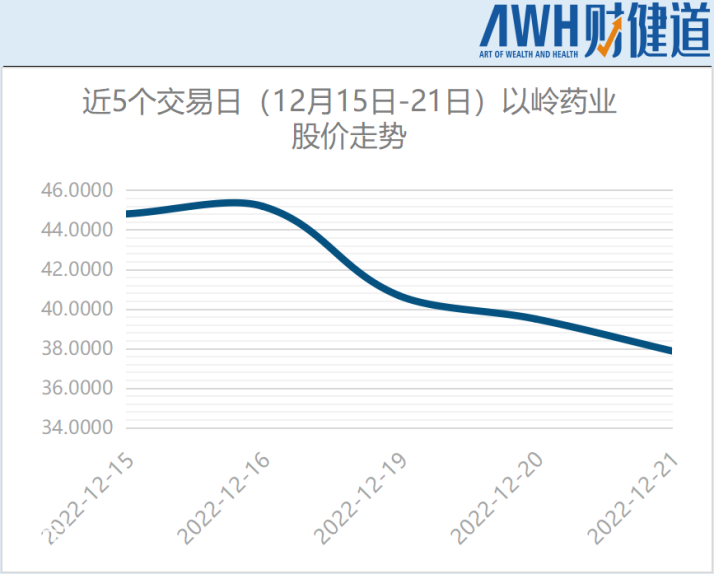

就在同一天,中药股的以岭药业 (002603.SZ) 却被深股通减持116.46万股,最新持股量为3466.45万股,占公司A股总股本的2.07%,股价跌幅高达6.87%;熊去氧胆酸概念股中的宣泰医药 (688247.SH) ,当日股价下跌了8.48%;抗原股中的万孚生物 (300482.SZ) , 跌幅达4.27%。

此后,新冠药物股的分化仍在继续,布洛芬概念股成为了“当红炸子鸡”。

上一波得益于阿兹夫定而股价暴涨的新华制药,这一次又吃到了布洛芬的红利,作为国内布洛芬原料药的主要供应商之一,新华制药在12月19日新冠药物股大跌6.55%的背景下,愣是一度冲到了48.85元的高点。

据悉,新华制药占据了布洛芬实际市场份额的近40%。

布洛芬原料药年产能高达3500吨的亨迪药业 (301211.SZ) 收盘虽下跌1.52%,但也一度冲到了56.24元的高点。

与之相对应的是,火了没几天的新冠特效药相关概念股,却走出了截然相反的路径。

以先声药业 (02096.HK) 为例。12月18日,先声药业发布公告称,公司与中国科学院上海药物研究所、武汉病毒研究所合作的抗新冠病毒候选创新药先诺欣™取得阶段性重大进展:一项评估新药治疗轻中度新冠成年感染者的有效性和安全性的多中心、随机、双盲、安慰剂对照的II/III期临床研究已完成全部1208例患者入组,在国内同类型药物中研发进度领先。

令人颇为意外的是,宣布这一利好消息后,先声药业在12月19日却股价大跌7.91%,报收每股9.32港元。

同一天,君实生物 (688180.SH) 同样股价下跌,跌幅19.44%,收报54.45元。值得注意一的是,12月16日君实生物刚刚新增“新冠特效药”概念。

12月8日刚刚在抗新冠病毒的在研新药雾化吸入用FB2001项目上达成战略合作意向的前沿生物 (688221.SH) 与鱼跃医疗 (002223.SZ) 股价在这一天也双双下跌。前沿生物下跌12.81%,鱼跃医疗下跌9.20%。

新冠特效药,为何突然不香了?

02“新冠特效药”未来价值几何?恐难成“新增长点”

首先需要明确的是,从医学角度,根本不存在“新冠特效药”概念。

人民日报近期发布文章《辉瑞新冠治疗药物有特定适应症我国监管政策没有“特效药”概念》中,引述了多位专家观点称:对于轻症和无症状新冠感染者,用该药治疗没有必要。对该药称之为新冠“特效药”于科学和药品监管法规没有依据,对于临床上刚上市的药品也不合适。

以Paxlovid为例,据悉,Paxlovid是一种组合药,由两种成分构成:奈玛特韦和利托那韦。其中,奈玛特韦可以抑制新型冠状病毒复制所需的主要蛋白酶。利托那韦,这种药物曾经用于治疗艾滋病,并延长奈玛特韦的时间,使奈玛特韦能够在人体内保持较高浓度。

同被视为“新冠特效药”的阿兹夫定片,原本也是艾滋病的治疗药物。

换言之,目前所谓“新冠特效药”,严格意义上只是对新冠病毒有效,而非特效。

12月20日,国务院联防联控机制就重点人群医疗服务有关情况举行发布会,北京大学第一医院感染疾病科主任王贵强表示,第九版诊疗方案中推荐了几种抗病毒药物,包括单克隆抗体、奈玛特韦以及阿兹夫定。这些抗病毒药物早期使用都可能减少重症的发生,缩短病程、缩短病毒排毒的时间。目前这三种抗病毒药物我们强调在医疗机构在医生的指导下使用,尤其是单克隆抗体是需要静脉给药的,需要在住院时间使用,在门诊、或者家里不适合使用。

也就是说,所谓“新冠特效药”,不仅是无需“囤”的药,甚至是无需私下购买的药。

另一方面,自12月初多地逐渐解封至今,第一波感染者大部分已经“转阴”。包括王石、刘强东等公众人物也分享了感染新冠的情况,搜狐创始人张朝阳甚至直言“只消耗了两颗布洛芬”,大量转阴者与公众人物的表态,也一定程度上消弭了公众对新冠病毒的恐惧。

与此同时,由于私下用药、盲目用药,导致患者出现肝损伤的情况不断发生,也一定程度上破除了人们对“新冠特效药”的“崇拜”。其中,以岭药业旗下连花清瘟近期陷入的舆论风波最为典型。

近期,有媒体报道,连花清瘟联合布洛芬会增加肝损害风险,科学合理用药可减少和避免毒副作用的发生。

随后,山东省某肝病科医生在社交平台上称:“一上午接诊了3个因不当服用连花清瘟造成急性肝衰竭的病人”,甚至直接将“乱吃连花清瘟会造成肝衰竭”的话题顶上微博热搜。

尽管“以岭药业订阅号”随后发布《关于连花清瘟安全性的声明》指出:连花清瘟从组方用药历史、系统毒理学、临床研究及荟萃分析、上市后大规模人群中不良反应监测等多方面均证实有良好的安全性。连花清瘟药品说明书针对不良反应有明确体现。

但仍未拯救其股价,12月19日-12月21日,以岭药业股价下跌16.20%,其中19日甚至跌停。

这在一定程度上也是刺激布洛芬概念股与“新冠特效药”概念股“此起彼伏”的一大原因。

那么问题来了,“新冠特效药”股是否还有上升空间?布局“新冠特效药”的上市公司,是否还有投资价值?

12月20日,国家药监局副局长黄果在国家市场监管总局召开的涉疫药品和医疗用品稳价格保质量专题新闻发布会上表示,为了给疫情防控提供更多更好的“武器”,国家药监局依法依规启动应急审批程序,加快新冠肺炎临床诊疗急需药品的审评审批。

截至目前,国家药监局已附条件批准新冠病毒疫苗5个,另有8个新冠病毒疫苗经有关部门论证同意后纳入紧急使用;批准治疗药物11个、各类检测试剂128个。

同时,国家药监局还与卫生健康、中医药管理等部门联合印发通知,要求各省级药品监管部门对儿童用医疗机构配制制剂的调剂使用申请实施快速审批,原则上应当在3个工作日内完成审批。

可见,未来一段时间,“新冠特效药”仍有发展空间,只是发展空间的大小值得商榷。

山东大学生命科学学院教师李庆超曾明确表示,不论从治疗指南的规定、获益和风险评估,还是新冠药物自身特性来看,新冠药物均主要供给高龄老人、重症患者等使用,不适合个人购买和使用”。

中航证券研报也显示,当前防疫重心从防控感染转到医疗救治。除了对大多数人群进行对症治疗外,在目前的政策背景下,对于高风险人群,如何降低重症、死亡风险成为重中之重。由于已上市新冠小分子口服药在降低重症率、死亡率方面具有确定证据,在人群大规模感染的背景下,新冠小分子治疗药物仍是未来产业链投资机会中的重要一环。

既然“新冠特效药”主要针对于重症患者,降低死亡风险,那么其投资价值则取决于重症患者人数。

根据此前首都医科大学附属北京朝阳医院副院长童朝晖透露:从目前全国病例看,感染奥密克戎以上呼吸道症状为主,主要表现为嗓子不舒服、咳嗽等。无症状和轻型约占90%以上,普通型(出现肺炎症状)已经不多,重症(需高流量氧疗或接受无创、有创通气)的比例更小。

按照“无症状和轻型约占90%以上”,以及其自限性疾病的属性等因素推算,需要“新冠特效药”的患者又有多少呢?

因此,“新冠特效药”若想成为药企新的增长点,亦或“爆款”产品,恐难度不小。

值得一提的是,上述布局“新冠特效药”的药企中,不乏业绩低迷者存在。

先声药业2022年上半年实现营业收入27.00亿元,同比增长27.34%,归属母公司净利润6378.40万元,同比下降88.57%。

君实生物2022年前三季度实现营业收入12.18亿元,同比下滑55.18%;净利润-15.95亿元,而2021年同期为-3.92亿元,亏损幅度进一步扩大。

前沿生物同样处在亏损状态,2022年前三季度,其实现营业收入5766万元,同比增长66.42%,归属上市公司股东净利润亏损约2.27亿元。

03小结

“新冠特效药”股的起落中,虽体现出了公众对新冠疫情的认知正在不断加深。但它的出现,甚至一度大热,表面上是出于三年以来,公众对新冠疫情的过度恐惧,但深层次看,则反映出我国长期以来存在的药物滥用问题。

事实上,药物滥用是过度医疗的体现之一,由于该问题长期屡禁不止,使得许多患者形成了“小病用重药”、“小病跑三甲”的习惯。这种习惯形成的风险,在“后疫情时代”则体现的一览无余。若想从根本解决这一问题,不仅要加强公众对健康和医疗知识的正确认识,更要加速创新医药卫生监管方式,解决“以药养医”、推进公立医院改革等问题。

从此看,中国医药卫生体制改革,仍任重而道远。

(作者系《财经》研究员)

本文来自微信公众号“财健道”(ID:ArtofWealthandHealth),作者:李晨。