中国的印钞机已经轰鸣着转起来了。

1月份的金融数据出炉。各个关键指标大超预期,创了新高。

人民币贷款创下历史上最高的单月纪录(4.9万亿元)。

社会融资规模创史上第二高(新增5.98万亿元)。

货币供应量(M2)创2016年5月以来的新高(12.6%)。

天量信贷,它又又又回来了!

然而,如果一层一层剥开数据背后的现实就会发现,总体数据越是超乎预期,现实的分化和背离就越严重。

印钞机又再响起轰鸣,但这次不一样。

一般来说,每年的第一个月,社会融资规模都会创下天量数据。因为银行有充足的额度,也愿意提前放贷,打响经济“开门红”。

但政策放开后的这个1月份,数据实在是太惊人了。

社融数据中最核心的一个分项,新增的4.9万亿元人民币贷款,比上一个月暴增了2.5倍,同时也打破了此前的单月新增记录。

遥想去年4月份,新增的人民币贷款,仅有6454亿元。走出大门,恍惚间一切都换了模样。

至于货币供应量M2,仍然在高速增长的轨道上狂飙。我之前在文章中提到,2022年中国M2的余额为266.43万亿元,全年增长了28万亿。而根据央行的数据,1月末的M2余额为273.81万亿元,比上一个月多了7.38万亿。

也就是说,今年第一个月新增的货币供给,就已经是去年全年增量的四分之一!!到年末该是一个什么样的光景啊!

数据超越了季节性的变化,因为背后发生了两件不同寻常的事。

首先,央行开始动手了。

1月底,高层亲赴央行和外汇局考察,提到“稳定的预期是市场经济的‘硬通货’”,并要求“进一步发挥金融支持宏观经济稳定作用”。

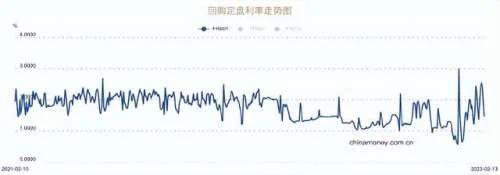

在随后的2月份第一周,代表银行间短期拆借成本的隔夜利率飙涨到过去两年来的新高。这说明贷款需求上升,银行之间的流动性告别了去年的过剩状态,出现了紧缩。

央行紧急出手,通过逆回购操作在三天之内向金融系统灌入了1万亿元的资金,缓解了流动性紧缩的问题。

这个小插曲,引发了人们对于央行今年是否继续放水的猜测,但也客观上表明,拼经济是今年唯一重要的主题,央行已经在行动。

接着,温和通胀提供了行动的空间。

中国统计局上周五公布,1月份消费者价格指数(CPI)同比涨幅升至2.1%,比去年12月份1.8%的同比增速加快,且剔除食品和能源价格的核心通胀来到了去年6月以来的最高水平1%,但总体仍算温和。

但另一方面,因为海外需求下降和大宗商品价格下跌,工业通胀却在下降。1月份生产者价格指数(PPI)同比下降0.8%,比去年12月份进一步萎缩。